Conservation communautaire des eaux douces et des pêches en Amérique latine

Rencontrez les communautés qui préservent les écosystèmes d’eau douce à l’échelle mondiale, pour la nature et pour les populations.

L’Amérique latine est célèbre grâce au fleuve Amazone, un cours d'eau douce unique en son genre. Le fleuve abrite environ 15 % des espèces de poissons du monde ainsi qu’une mégafaune aquatique plus riche que partout ailleurs sur la terre, et il déverse plus d’eau douce que n’importe quel autre fleuve de la planète.

Il approvisionne également plus de 45 millions de personnes vivant dans son bassin, dont près de 2,2 millions de peuples autochtones et 400 groupes ethniques différents.

Les habitants locaux et les peuples autochtones jouent un rôle important dans la gestion de ces terres et de ces eaux, et leur leadership est essentiel pour assurer la durabilité future de l’Amazone.

En fait, les territoires autochtones et les zones protégées couvrent déjà environ 50 % du bassin du fleuve Amazone.

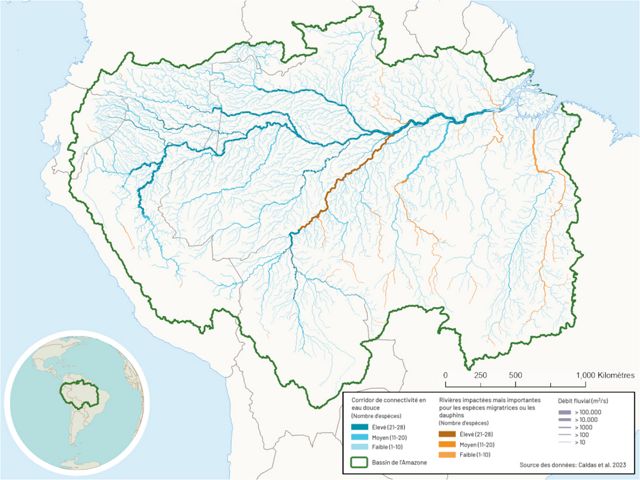

Cette carte montre l’emplacement des projets de pêches en eau douce en Amérique du Sud, notamment dans les bassins des rivières Caquetá, Napo, Marañón et Ucayali, ainsi que dans les bassins du Tapajós et de l’Amazone inférieure.

La biodiversité d’eau douce du bassin du fleuve Amazone est maintenue grâce à un vaste réseau de rivières en bon état, libres de tout obstacle, reliées aux plaines inondables et aux zones humides. Maintenir la connectivité des eaux douces est essentiel à la durabilité à long terme de la biodiversité et des populations qui en dépendent.

Mais le fleuve Amazone est soumis à d’énormes pressions, car l’aménagement des terres voisines, les barrages hydroélectriques, les espèces invasives, la pollution et d’autres menaces continuent de dégrader ses eaux et le paysage environnant.

Pour préserver l’ensemble du bassin du fleuve Amazone, ainsi que toutes les populations qui en dépendent, nous devons relever ces défis multiples et interconnectés — et ce, de toute urgence.

C’est pourquoi nous travaillons directement avec les communautés locales dans les bassins versants clés du bassin du fleuve Amazone — tant dans les zones sources amazoniennes des Andes (au Pérou, en Colombie et en Équateur) que dans la basse Amazonie (au Brésil) — afin de cocréer des outils et des ressources qui renforcent le bien-être humain et la biodiversité des eaux douces.

Pour en savoir plus, veuillez lire sur notre travail à travers l’Amérique latine ici.

Écoutez les sons du bassin du fleuve Amazone pendant que vous faites défiler.

Le fleuve Amazone — un lien vital pour toute la vie du bassin

La carte ci-dessous montre les tronçons fluviaux du bassin de l’Amazone (limite du bassin en vert) identifiés comme corridors de connectivité des eaux douces (dégradés de bleu) ainsi que les rivières impactées mais qui abritent encore des espèces migratrices, des tortues ou des dauphins (dégradés d'orange). Les pentes de couleurs reflètent la richesse en espèces. Adapté de Caldas et al. 2023.

Cette carte montre les cours fluviaux du bassin de l’Amazone identifiés comme corridors de connectivité des eaux douces, ainsi que les rivières impactées mais qui abritent encore des espèces migratrices, des tortues ou des dauphins.

Les cours supérieur et inférieur du fleuve Amazone sont reliés par l’eau et par les espèces migratrices.

Le poisson-chat Dorado, une espèce emblématique du fleuve Amazone, est un symbole important de cette connectivité. Il effectue la plus longue migration connue en eau douce au monde, nageant depuis ses frayères dans les montagnes des Andes jusqu’à sa nourricerie dans l’estuaire de l’Amazone, puis retournant dans les Andes pour frayer.

Regardez un voyage épique

La grande migration du poisson-chat Dorado, un lien vital pour la vie à travers l’Amazone

Équateur

Projets de pêches en eau douce, communautés et aires protégées.

Un regard plus approfondi

-

Bassin de la rivière Napo, Amazonie andine, Équateur

-

2011

-

- Le poisson-chat dorado amazonien

- Paiche (Arapaima)

- Les loutres géantes de rivière

- Le caïman noir

- La grande tortue de rivière (« Charapa »)

- Les raies d’eau douce

- Les dauphins roses et gris

-

- Déforestation et changement d’usage des terres pour l’agriculture et l’élevage

- La pêche et la chasse non durables

- Extraction minière et production pétrolière

- Hydroélectricité et barrages

- La pollution de l’eau

- Les inégalités entre les genres

-

- Gouvernance et renforcement des capacités des gouvernements locaux et des communautés

- Règlements communautaires et stratégies pour la conservation des ressources en eau douce

- Réserves fluviales communautaires (rivières libres)

- Système de suivi communautaire basé sur les savoirs traditionnels

- Stratégies de subsistance adaptées aux cultures locales

- Initiatives en matière de genre et d’équité

-

- Organisations des peuples autochtones (Zábalo, Zancudo Cocha, Rukullakta, Sinangoe, la Nation autochtone Kichwa de Pastaza (PAKKIRU) et la Nation autochtone Waorani (NAWE))

- Organisation nationale des communautés autochtones de l’Amazonie équatorienne (CONFENIAE

- Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Transition écologique

- Centres de recherche et universités : Institut national de la biodiversité (INABIO) et Institut national de recherche sur la pêche (IPIAP)

- Gouvernements locaux de Napo, Pastaza et Sucumbíos

Gardiens de la rivière : Protéger le bassin versant du Napo

S’étendant sur 6 millions d’hectares, le bassin versant du Napo en Équateur couvre 25 écosystèmes différents. Comme son nom l’indique, le bassin versant abrite la rivière Napo, qui prend sa source dans les forêts nuageuses des Andes équatoriennes et rejoint finalement le fleuve Amazone au Pérou. Près de 70 % du bassin du Napo est placé sous la gestion des peuples autochtones. Ces communautés sont considérées comme les gardiennes des rivières et jouent un rôle actif dans la gestion de leurs ressources naturelles.

Le défi

Une grande partie du bassin versant du Napo est encore intacte grâce aux pratiques de gestion active des communautés autochtones locales. Toutefois, le développement croissant exerce une pression sur la région, menaçant les écosystèmes d’eau douce et la biodiversité. Pour l’instant, les peuples autochtones ont peu de moyens pour lutter contre ces menaces. La Constitution de l’Équateur reconnaît le droit des communautés autochtones à former des gouvernements autonomes ; cependant, les droits sur l’eau et les ressources souterraines (comme le pétrole et les minerais) restent sous le contrôle du gouvernement. Avec nos partenaires, notre initiative aide les communautés autochtones à renforcer leur gestion complète du territoire et des ressources, en respectant leurs droits.

L’opportunité

Dans le bassin versant du Napo, TNC collabore avec les nations autochtones pour renforcer la gouvernance locale et cocréer des stratégies de conservation afin de protéger leurs écosystèmes d’eau douce. Nous travaillons avec les nations autochtones A´I Cofán, Kichwa et Waorani pour réaliser ces actions de conservation:

- Dans la communauté de Sinangoe, qui fait partie de la nation autochtone A´I Cofán, nous soutenons les patrouilles des gardiens communautaires qui recherchent les menaces contre les rivières, comme l’exploitation minière illégale.

- Dans la communauté de Rukullakta, nous encourageons un système de suivi mené par la communauté pour la qualité de l’eau et la biodiversité en eau douce.

- Dans les communautés de Gomateon et Sinangoe, nous identifions la présence de mercure et évaluons le niveau de menace lié à la contamination au mercure.

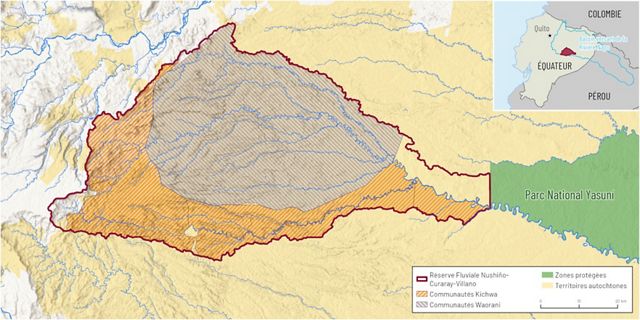

- Dans le bassin versant du Curaray, nous avons travaillé avec près de 80 communautés autochtones Waorani et Kichwa pour créer la réserve fluviale Nushiño-Curaray-Villano, qui protégera environ 1 900 kilomètres de rivière et 26 000 hectares de zones humides dans une région riche en biodiversité (lisez la suite pour plus de détails).

Réserve fluviale pour le bassin versant du Napo

En 2023, les nations autochtone Waorani et Kichwa ont déclaré les rivières libres de la zone Nushiño-Curaray-Villano comme réserve fluviale (voir la carte ci-dessous). La protection menée par la communauté d’une rivière libre en Amazonie est une première du genre et permettra de maintenir un corridor de connectivité en eau douce.

Cette zone est particulièrement importante pour la biodiversité en eau douce, avec environ 200 espèces de poissons essentielles pour la pêche de subsistance de 4 300 peuples indigènes et communautés locales vivant sur ce territoire.

TNC travaille avec des leaders comme Norma Nenquimo, dirigeante de la nation autochtone Waorani d’Équateur, pour soutenir la réserve fluviale.

La communauté locale en action

Alexandra Narváez, membre de la nation A´I Cofán, a remporté le Prix Goldman pour l’environnement en 2022, aux côtés d’Alex Lucitante, également membre de la communauté Cofán, pour avoir mené une initiative visant à défendre son territoire ancestral et ses rivières sacrées contre des menaces telles que l’exploitation minière.

Alexandra fait partie de la garde communautaire de Sinangoe, qui patrouille sur leur territoire pour repérer les activités illégales. TNC soutient les gardes communautaires en leur fournissant du matériel et une assistance technique.

Regarder vers l’avenir

À TNC, nos objectifs pour 2030 guident nos efforts et unissent les programmes à travers toute l’organisation. Dans le bassin du Napo en Équateur, d’ici 2030, nous préserverons plus de 400 000 hectares de lacs et zones humides ainsi que 13 000 kilomètres de réseaux fluviaux. Nous travaillerons avec 23 communautés pour mettre en œuvre des activités de conservation visant à améliorer l’état des écosystèmes d’eau douce au sein de leurs territoires.

La plupart de ces communautés mèneront également des activités de développement économique durable (par exemple, des plans de pêche durable, de l’aquaculture, la production forestière non ligneuse) afin de contribuer à la sécurité et à la souveraineté alimentaires tout en réduisant la pression sur les écosystèmes d’eau douce.

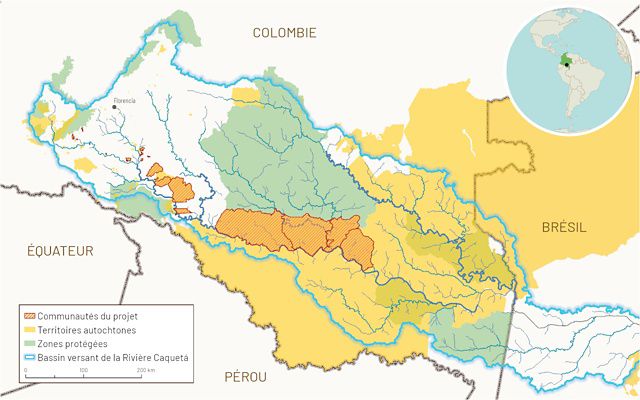

Colombie

Cette carte présente les projets de pêcheries d’eau douce en Colombie, incluant ceux en cours en 2023 ainsi que les projets à venir. Elle montre également les zones protégées, les territoires autochtones, ainsi que la superficie du bassin versant de la rivière Caquetá.

Un regard plus approfondi

-

Bassin versant de la rivière Caquetá, Amazonie andine, Colombie

-

2011

-

- Poissons-chats (dorado, banjo, doré, bavard)

- La grande tortue de rivière (« Charapa »)

- La loutre géante de rivière

- Les dauphins de rivière

-

- La pêche et la chasse non durables

- La contamination au mercure liée à la déforestation et à l’exploitation minière

- L’élevage bovin à grande échelle

- La pollution de l’eau

- Les inégalités entre les genres

- Conflits liés au territoire (accords entre cultures)

-

- Surveillance communautaire (science citoyenne)

- Stratégies de subsistance adaptées aux cultures locales

- Stratégies de préservation/restauration alignées sur la culture

- Initiatives pour l’équité entre les genres

- Accords intercommunautaires de préservation des ressources en eau douce

- Valoriser la voix des communautés dans les plans de gestion territoriale

-

- Communautés et organisations locales et autochtones

- Les gouvernements locaux : la municipalité de Solano et le gouvernement du Caquetá

- Organisation Nationale des Peuples autochtones de l’Amazonie Colombienne (OPIAC) ou Organisation Nationale des Communautés autochtones de l’Amazonie

- Institut Amazoniens des Recherches Scientifiques (SINCHI)

- Ministère de l'Environnement

- Fundación Proterra (Fondation Proterra)

-

- Article TNC 2024 : Réseaux de surveillance visant à conserver la biodiversité au Caquetá

- Article TNC 2024 : Femmes gardiennes du territoire et mémoire ancestrale amazonienne

- Article TNC 2020 : Mémoire ancestrale : clé pour sauver l’Amazonie

- Article TNC : Colombie

- Article TNC 2020 : Gardiens de l’Amazonie

Les peuples de l’eau : les gestionnaires responsables du bassin versant du Caquetá

Le bassin versant de la rivière Caquetá s’étend sur plus de 250 000 kilomètres carrés, couvrant à la fois la Colombie et le Brésil. Plus de 65 % des terres du bassin, y compris les écosystèmes d’eau douce, sont gérés par les communautés locales et les peuples autochtones. Quatre grands groupes culturels traditionnels (Mambe-ambil-rape, Yagé, Yurupari et Jaibanas) regroupent plus de 40 peuples autochtones vivant dans cette région. Certaines de ces communautés se désignent elles-mêmes comme les « Peuples de l’eau », un terme qui témoigne de leur lien étroit avec la rivière.

Le défi

Bien qu’une grande partie du Caquetá soit protégée par des parcs nationaux ou gérée par des peuples autochtones, elle fait toujours face à des menaces importantes. De vastes étendues de plaines alluviales ont été drainées, déboisées et transformées en champs, ce qui entraîne la dégradation des écosystèmes d’eau douce. La pêche non durable et l’orpaillage menacent également la biodiversité d’eau douce ainsi que le bien-être des populations du Caquetá. Les impacts de l’orpaillage comprennent la pollution de l’eau due à l’utilisation du mercure. Le mercure se bioaccumule dans la chaîne alimentaire et provoque des troubles neurologiques chez les enfants et les femmes enceintes qui consomment du poisson.

Regarder vers l’avenir

À TNC, nos objectifs pour 2030 guident nos efforts et unissent les programmes à travers toute l’organisation. Dans le bassin du Caquetá en Colombie, d’ici 2030, nous conserverons plus de 110 000 hectares de lacs et de zones humides ainsi que 2 000 kilomètres de cours d’eau. Nous travaillerons avec 35 communautés autochtones et locales pour mettre en œuvre des activités de conservation visant à améliorer l’état des écosystèmes d’eau douce sur leurs territoires. Ces communautés mettront également en place des activités de développement économique durable (par exemple, des plans de pêche durable, de l’aquaculture et la production forestière non ligneuse) afin de contribuer à la sécurité alimentaire et à la souveraineté alimentaire, tout en réduisant la pression sur les écosystèmes d’eau douce.

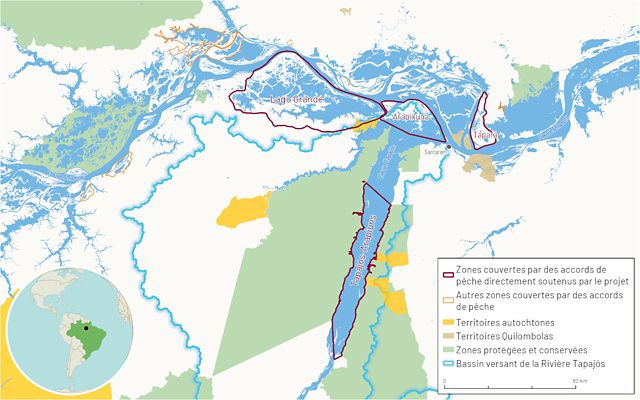

Brésil

Cette carte met en évidence la zone du projet de pêche en eau douce au Brésil, ainsi que les communautés impliquées, les zones sous accords de pêche directement soutenus par le projet, d’autres zones sous accords de pêche, les territoires indigènes, les aires protégées et conservées, ainsi que l’emplacement du bassin de la rivière Tapajós.

Un regard plus approfondi : Brésil

-

Bassin de la rivière Tapajós, région amazonienne dans l’État de Pará

-

2006

-

- Le dauphin de l’Amazone (appelé localement boto, une espèce vulnérable)

- Arapaima gigas (appelé localement pirarucu, grand poisson amazonien respirant de l’air)

- Tracajá (espèce de tortue)

-

- Contamination au mercure des poissons due à l’exploitation minière artisanale

- Diminution de la qualité de l’eau due aux proliférations de cyanobactéries

- Perte des habitats essentiels à la reproduction des poissons

- Absence de droits reconnus sur les ressources aquatiques

- Manque de formation permettant une participation réelle à la gestion des ressources

-

- Suivi des pêches et cartographie des territoires de pêche

- Éducation communautaire

- Pratiques de pêche durables

- Alternatives de revenus

- Renforcer le pouvoir de décision des communautés locales et des femmes

-

- Associação Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas (MOPEBAM) — Association du Mouvement des Pêcheurs du Bas Amazone

- Société pour la Recherche et la Protection de l’Environnement (Sapopema)

- Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) Université Fédérale de l’Ouest du Pará (UFOPA)

- TURIARTE (coopérative féminine de tourisme et d’artisanat)

- Universidade Federal do Pará (UFPA) Université Fédérale du Pará (UFPA)

- Federação das Organizações Quilombolas de Santarém (FOQS) Fédération des Organisations Quilombolas de Santarém (FOQS)

- Associação Amélias da Amazônia

-

- Podcast TNC : Les eaux du Tapajós

- Article TNC : La rivière Tapajós

- Article TNC 2021 : Partenariats pour renforcer la science en Amazonie

- Blog Cool Green Science 2020 : Placer les communautés au cœur de la gestion de l’eau douce

Aider les communautés à exercer leurs droits sur les ressources en eau douce

La rivière Tapajós — l’un des plus grands affluents de l’Amazone — est une voie navigable d’une importance considérable. La rivière, ainsi que ses principaux affluents, s’étendent sur environ 1 770 kilomètres. L’ensemble du bassin fluvial abrite 1,6 million de personnes issues d’environ 14 ethnies et 32 peuples autochtones, y compris les riverains (pêcheurs de subsistance et artisans).

Le défi

Bien que 40 % du bassin de la rivière Tapajós soit protégé par un ensemble d’aires protégées et de terres indigènes, un développement non durable et des niveaux élevés de pauvreté représentent une menace importante pour la biodiversité des écosystèmes d’eau douce de la région ainsi que pour les communautés locales qui en dépendent.

À travers le bassin, l’élevage bovin, l’agriculture, le développement des infrastructures et l’exploitation minière ont contribué à la dégradation de la qualité de l’eau des rivières ainsi qu’à la perte de leur connectivité.

Les recherches montrent que les projets de conservation et de développement impliquant les communautés locales ont davantage de chances d’obtenir des résultats durables et réussis, tant pour les populations que pour la nature. Toutefois, la planification et le suivi des impacts sociaux et écologiques liés à ces projets d’infrastructures et stratégies de conservation au niveau local ont été largement négligés. Il est essentiel que ces processus intègrent également les savoirs traditionnels des communautés concernées. L’intégration de ces savoirs peut conduire à des résultats plus efficaces et culturellement adaptés.

L’opportunité

Lorsque les communautés locales sécurisent leurs droits fonciers, leur accès aux ressources naturelles et la préservation de leur culture, tout en participant aux processus décisionnels, la biodiversité des écosystèmes d’eau douce ainsi que les moyens de subsistance locaux prospèrent. Dans la région du Tapajós et d’autres zones de l’Amazonie inférieure, TNC collabore avec les communautés riveraines et les peuples indigènes afin de les renforcer dans la gestion durable des pêches et de favoriser leur participation active au suivi de la biodiversité aquatique.

Dans la région du Tapajós, TNC et ses partenaires locaux œuvrent à la promotion de pratiques de pêche durable. Deux accords de pêche (Lago Grande et Arapixuna), visant à améliorer la santé des pêcheries et à bénéficier à plus de 70 communautés locales, ont été soumis à l’approbation du gouvernement de l’État.

De plus, l’Universidade Federal do Oeste do Pará (Université fédérale de l’Ouest du Pará), partenaire de TNC, a mené des recherches sur la contamination au mercure des poissons et des populations dans l’ensemble du bassin du Tapajós. Les résultats préliminaires indiquent que les concentrations de mercure sont bien supérieures aux limites de sécurité. TNC travaille avec les communautés locales, notamment Parauá, Suruacá, Aldeia Solimões, Apacê et Cassuepá, afin de renforcer leur voix auprès des décideurs des gouvernements étatique et fédéral, pour que ces enjeux soient portés à leur attention.

Nous œuvrons à valoriser le rôle des femmes dans la pêche. Plus de 600 femmes ont été touchées par des activités de formation axées sur les droits et l’inclusion du genre.

La communauté locale en action

En 2022, avec le soutien de TNC et de ses partenaires, M. Edinaldo, pêcheur et leader riverain, a rencontré des représentants du gouvernement de l’État pour discuter des défis auxquels est confronté le secteur de la pêche dans la région du Tapajós. Cette réunion a marqué la première fois que le mouvement des pêcheurs du Tapajós a pu faire entendre sa voix auprès des décideurs dans le cadre des discussions sur les solutions en matière de politiques publiques.

Saviez-vous que ?

L'exploitation artisanale et à petite échelle de l'or représente près de 38 % des émissions mondiales totales de mercure (Hg) et menace la qualité de l'eau et des aliments en Amazonie et ailleurs. La contamination au mercure nuit à la fois à l'écologie des poissons d'eau douce et aux populations qui en dépendent.

Regarder vers l’avenir

D’ici 2025, en collaboration avec nos partenaires, nous renforcerons les droits territoriaux et relatifs aux ressources aquatiques de 100 communautés situées dans les bassins inférieurs et moyens des fleuves Tapajós et Amazone. Nous encouragerons également l’adoption de pratiques de pêche durable visant à protéger et conserver la biodiversité d’eau douce sur plus de 1 700 kilomètres de grands cours d’eau et plus de 400 hectares de zones humides.

Pérou

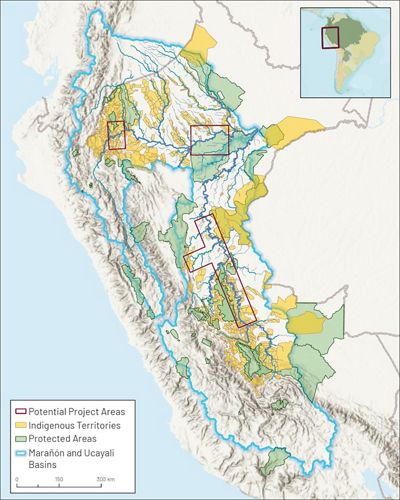

Cette carte du Pérou met en évidence les zones potentielles de projets de pêcheries d’eau douce, ainsi que les territoires autochtones, les zones protégées et la localisation des bassins du Marañón et de l’Ucayali.

Un regard plus approfondi : Pérou

-

Bassins du Marañón et de l'Ucayali

-

1990

-

- Le pirarucu (Arapaima gigas), ou paiche, est le deuxième plus grand poisson d’eau douce au monde.

- La carachama (Pseudorinelepis genibarbis) est un type de poisson-chat cuirassé originaire des rivières et cours d’eau douce du bassin amazonien en Amérique du Sud.

- Le boquichico (Prochilodus nigricans), la palometa (Mylossoma albiscopum), le sabalo (Brycon amazonicus) et la llambina (Potamorhina altamazonica) sont les principales espèces pêchées dans les pêcheries de l’Amazonie péruvienne.

-

- Perte de connectivité fluviale

- Exploitation minière formelle et illégale

- Pollution due aux déversements d'hydrocarbures

- Surpêche potentielle

- Le trafic de poissons ornementaux

-

- Soutenir la cogestion de la gouvernance des pêcheries avec les communautés locales et les associations de pêcheurs.

- Renforcer les connaissances sur les pêcheries afin d’éclairer les décisions, en combinant savoirs autochtones et sciences occidentales.

- Renforcer la collaboration transfrontalière pour relever les défis communs et créer des synergies à différents niveaux.

- Promouvoir des accords de pêche pour la conservation des cours d’eau.

- Renforcer les capacités techniques pour la gestion des pêcheries et promouvoir des accords de pêche en vue d’une conservation efficace.

- Valoriser les voix autochtones à travers les Plans de Vie (Planes de Vida), qui intègrent de manière globale la gestion territoriale autochtone et les objectifs de conservation avec le bien-être social, économique et culturel des communautés.

-

- Instituto del Mar del Perú (IMARPE) Institut de la mer du Pérou (IMARPE)

- Instituto del Bien Común (IBC) Institut du Bien Commun (IBC)

- Wildlife Conservation Society (WCS) Société pour la conservation de la faune (WCS)

- World Wildlife Fund (WWF) Fonds mondial pour la nature (WWF)

- Gobernanza Sur (Gouvernance Sud)

- Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Association interethnique pour le développement de la forêt amazonienne péruvienne

- Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) — Organisation nationale des femmes autochtones andines et amazoniennes du Pérou

-

- Article de TNC : Rivières de vie – Pérou

- Page web de TNC : The Nature Conservancy (Conversation de la nature) au Pérou

- Article de TNC : Collaborer avec les peuples autochtones pour protéger l’Amazonie péruvienne

Des rivières libres pour les poissons et les communautés de pêcheurs

Le travail de TNC sur les pêcheries d'eau douce ne fait que commencer au Pérou, avec un accent particulier sur l’engagement des communautés dans les bassins de l’Ucayali et du Marañón — des zones riches en biodiversité et essentielles pour les peuples autochtones. Nous collaborons avec l’Association Interethnique pour le Développement de la Forêt Amazonienne Péruvienne (AIDESEP, l’organisation représentative des peuples autochtones de l’Amazonie péruvienne) afin d’identifier les communautés étroitement liées aux ressources en eau douce et à la pêche. Ces bassins comptent encore des rivières libres, essentielles à la santé de l’Amazonie, qui servent de corridors migratoires pour les poissons, les tortues et les dauphins de rivière.

Premiers succès

En collaboration avec nos partenaires, nous avons jeté les bases nécessaires pour permettre aux pêcheries d’eau douce et aux communautés locales de prospérer, en prenant les mesures clés suivantes :

- Nous avons soutenu l’élaboration de 14 Plans de Vie dans le bassin inférieur du Marañón. Les Plans de Vie autochtones et la planification territoriale favorisent une meilleure gestion des pêcheries en alliant les objectifs de conservation aux priorités sociales, économiques et culturelles des communautés autochtones.

- Nous avons soutenu l’adoption de trois accords de conservation des eaux douces afin de protéger la biodiversité tout en soutenant les moyens de subsistance locaux et la sécurité alimentaire. Ces accords donnent aux communautés les moyens de prendre soin de la nature et d’en tirer des bénéfices de manière durable.

- Nous avons évalué quatre organisations de pêche dans le bassin de l’Ucayali à l’aide d’un outil pratique — l’Indice de Maturité Organisationnelle — qui permet d’analyser la capacité de gestion des organisations de pêche artisanale. Cette évaluation permet d’identifier leurs points forts ainsi que les aspects à améliorer pour renforcer à la fois la pêche durable et les communautés locales.

- Nous avons évalué l’état des pêcheries dans le bassin amazonien péruvien afin de mieux comprendre l’activité de pêche, y compris le statut des stocks, les menaces ainsi que les opportunités de collaboration avec les partenaires. Ces informations serviront à orienter des projets de conservation renforçant à la fois les écosystèmes d’eau douce et le bien-être des populations. Par exemple, nous avons constaté que 60 pêcheurs commerciaux de silures, 5 peuples autochtones et plus de 100 communautés dépendent de 420 kilomètres de cours d’eau.

- Nous soutenons la mise en œuvre d’un programme de suivi de la pêche dans la région d’Ucayali, en collaboration avec l’Institut maritime péruvien (IMARPE). La prochaine étape sera d’impliquer davantage la communauté dans le suivi de ses ressources en eau douce pour mieux planifier leur gestion.