Conservation communautaire des eaux douces et de la pêche en Afrique

Rencontrez les communautés qui préservent les écosystèmes d’eau douce à l’échelle mondiale, pour la nature et pour les populations.

En Afrique, notre travail de conservation communautaire des ressources en eau douce et de la pêche se concentre sur la région humide et fluviale du Bas-Ogooué au Gabon ; la zone de conservation transfrontalière Kavango-Zambèze (KAZA) en Afrique australe, avec un accent particulier sur le paysage Kafue–West Lunga en Zambie et le bassin versant supérieur de l’Okavango en Angola ; ainsi que sur le lac Tanganyika, bordé par la Tanzanie, la Zambie, la République démocratique du Congo et le Burundi.

Les projets répertoriés incluent la région du Bas-Ogooué, le bassin supérieur de l’Okavango, le paysage Kafue–West Lunga et le lac Tanganyika.

Chacune de ces zones constitue un écosystème d’eau douce unique, où la conservation menée par les communautés peut bénéficier à la fois à la nature et aux populations.

Dans l’ensemble de ces régions, nous coconstruisons des solutions avec des partenaires locaux — comme la mise en œuvre de pratiques de gestion durable des pêches et le renforcement des capacités des communautés pour restaurer la santé de leurs écosystèmes d’eau douce.

Avec nos partenaires, nous investissons dans l’avenir de ces communautés en soutenant le développement de nouveaux mécanismes de financement durable pour appuyer la poursuite des activités de conservation, et en aidant à diversifier les sources de revenus afin de réduire la pression sur les ressources naturelles tout en améliorant les moyens de subsistance.

À travers notre travail, nous démontrons les bénéfices écologiques et économiques de la conservation communautaire des ressources en eau douce et des pêches, tout en posant les bases de son application à l’échelle du continent.

Découvrez plus en détail notre travail à travers l’Afrique dans notre rapport annuel 2024 pour l’Afrique.

Écoutez les sons des enfants locaux qui jouent sur la rive du lac Tanganyika.

Les sons des enfants qui jouent.

Bassin supérieur de l’Okavango

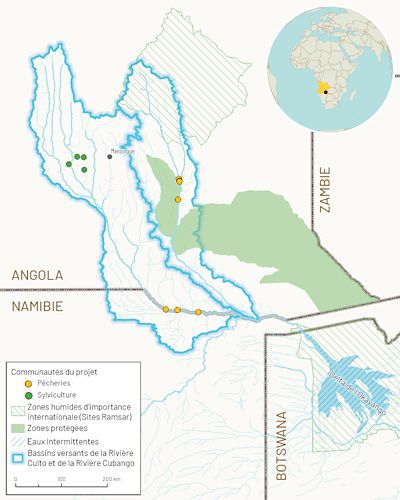

Cette carte met en évidence les villages de projet pour la pêche et la foresterie en 2026. Elle montre également les contours des bassins du Cuito et du Cubango, ainsi que les zones d’eaux intermittentes et les parcs nationaux.

Un regard plus attentif : Okavango

-

Provinces de Cuando et Cubango, Angola

-

2018

-

- Source locale importante de nourriture et de revenus, le tigre africain est un poisson de sport très prisé et un prédateur majeur en eau douce.

- Tilapia

- Poisson-chat

-

- Stocks de poissons épuisés

- Les pratiques d’utilisation des terres qui menacent la qualité et la quantité de l’eau

- Construction de barrages hydroélectriques et modification des flux vers le delta

- Manque d’application des lois

- Faible niveau d’alphabétisation

- Pauvreté extrême

-

- Réduire la pression de la pêche sur les sites de reproduction en protégeant les eaux sources

- Accompagner les communautés dans la gestion durable de la pêche et des forêts

- Fournir des données scientifiques pour appuyer la prise de décision

- Solutions alternatives de subsistance

- Renforcement des capacités

- Engagement durable du gouvernement et des principaux acteurs

-

- Communautés et organisations locales et traditionnelles

- Associação de Conservação do Ambiente e Desenvolvimento Integrado Rural (ACADIR)

- Gouvernement angolais

- Projet de la nature sauvage de l’Okavango de National Geographic

- Fonds mondial pour la nature

- Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo (ADPP)

- Missão de Beneficência Agropecuária do Kubango, Inclusão, Tecnologias e Ambiente (Mbakita)

- Fondation Lisima

- Le Halo Trust

- Fondation pour la nature en Namibie

-

- Article 2019 : « Bassin de l’Okavango : protéger l’oasis saisonnière de l’Afrique » (nature.org)

- Article 2021 : « Le delta de l’Okavango : une oasis africaine » (nature.org)

- TNC en Angola et au Botswana : Angola et Botswana | The Nature Conservancy

Planifier un développement durable pour la nature et les populations

Nourri par les pluies saisonnières des hauts plateaux angolais, le fleuve Okavango serpente sur plus de 1 700 kilomètres vers le sud à travers l’Angola et la Namibie avant de se jeter au Botswana. Contrairement à de nombreux systèmes fluviaux, ces eaux ne rejoignent jamais la mer.

Au lieu de cela, le fleuve se déverse dans une plaine inondable intérieure appelée le delta de l’Okavango, qui abrite une abondance de vie, notamment des hippopotames, de grands félins et la plus grande population d’éléphants de savane d’Afrique. Le bassin versant du fleuve soutient directement plus d’un million de personnes qui en dépendent pour l’eau potable, la pêche, la sylviculture, l’agriculture et le tourisme.

Le delta de l’Okavango est en grande partie protégé — c’est l’une des plus vastes zones humides Ramsar d’importance internationale — mais beaucoup des sources qui alimentent ce delta ne le sont pas encore. Le développement qui avance et d’autres pressions menacent aujourd’hui l’ensemble du système fluvial de l’Okavango.

Le défi

Le bassin supérieur de l’Okavango est resté en grande partie préservé, en partie à cause de la guerre civile qui a longtemps ravagé la région et freiné son peuplement.

Mais plus de 20 ans après la guerre, le sud-est de l’Angola est à l’aube d’un développement rapide. S’ils ne sont pas gérés correctement, les personnes et les animaux qui dépendent de ce paysage irremplaçable pourraient faire face à l’épuisement des ressources et à une dégradation de la qualité et de la quantité de l’eau. Le moment crucial où les eaux en amont atteignent le delta pourrait aussi être compromis, perturbant encore davantage l’équilibre de l’écosystème.

L’opportunité

Pour l’instant, il existe encore des opportunités d’investir dans la préservation du bassin supérieur de l’Okavango et de promouvoir un développement durable pour la région. Mais le temps presse.

Un investissement accru dans la conservation communautaire des ressources d’eau douce et des pêcheries offre une voie claire vers le succès.

« Les peuples vivent au dépendent des ressources naturelles ». « Nous voulons les aider à totalement s’approprier de ces ressources, à les gérer, et aussi à en faire un moyen de subsistance, » a déclaré Sekgowa Motsumi, directrice du programme du bassin de l’Okavango pour TNC.

TNC et ses partenaires mettent en œuvre des projets pilotes dans treize villages situés dans les sources de l’Okavango en Angola. À Livambi, Liavela, Mangondo, Situtume ainsi qu’à Kambumbu/Sihugongo, Ndumba et Kambamba, les projets ciblent principalement les défis liés aux pêcheries. Dans les villages de Luassenha, Liaconga, Cambungu, Lilambo, Malengue et Lievela, les efforts du projet se concentrent sur la gestion forestière.

Partenariat actif

« Les plus grandes réussites de TNC dans la région reposent sur un partenariat durable avec l’Associação de Conservação do Ambiente e Desenvolvimento Integrado Rural (ACADIR), une organisation locale étroitement liée à l’histoire de la région. »

« Son leader, Antonio Chipita, a survécu à la guerre civile angolaise et dirige ACADIR depuis plus de 20 ans, bâtissant une confiance profonde avec les communautés locales qui considèrent le bassin comme leur foyer. »

TNC renforce également son partenariat avec l’ADPP (Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo), une ONG qui travaille en étroite collaboration avec le gouvernement angolais depuis plus de 20 ans. L’ADPP intervient dans plusieurs domaines, notamment l’environnement, la biodiversité, l’éducation, la santé, ainsi que l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH).

De plus, TNC renforce les capacités techniques et institutionnelles de Mbakita, une ONG locale.

TNC, ses partenaires et les communautés locales travaillent ensemble pour :

- Élaborer un cadre pour la gestion des terres et des ressources en eau douce afin de guider la planification de la conservation communautaire ;

- Utiliser efficacement le premier modèle hydrologique complet du bassin supérieur de l’Okavango, développé par TNC et ses partenaires, pour la conservation des ressources et la planification de la gestion.

- Identifier des alternatives énergétiques aux projets hydroélectriques proposés, capables de répondre aux besoins énergétiques du sud-est de l’Angola tout en protégeant les ressources en eau douce.

Regarder vers l’avenir

À TNC, nos objectifs pour 2030 guident nos efforts et unissent les programmes à travers toute l’organisation. Dans l’Okavango, d’ici 2030, nous améliorerons la gestion de 5 % des plaines inondables des fleuves Cuito et Cubango, éviterons les impacts sur 5 000 hectares dans le delta de l’Okavango et protégerons 60 kilomètres de cours d’eau. Nous améliorerons la prise de décision concernant les terres, les eaux ou les ressources pour plus de 1 000 personnes dans les communautés locales.

Zambie

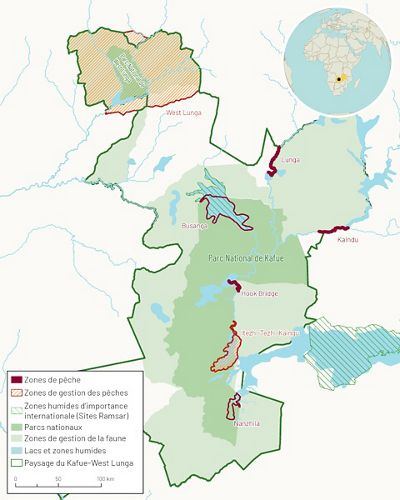

Cette carte des projets de pêcheries d’eau douce en Zambie met en évidence les zones de pêche, les zones de gestion des pêcheries, les zones humides, les parcs nationaux, les zones de gestion de la faune, ainsi que l’emplacement du paysage du Kafue-West Lunga.

Un regard plus approfondi : Zambie

-

Paysage du Kafue-West Lunga, Zambie

-

2013

-

Plus de 100 espèces de poissons d'eau douce vivent dans le paysage du Kafue-West Lunga.

-

- Surpêche et méthodes de pêche non durables

- Pêche non réglementée et non déclarée

- Équipements de pêche abandonnés qui piègent les animaux (pêche fantôme)

-

- Renforcer la sécurité d’accès, la tenure et les droits de cogestion des pêches pour les communautés locales

- Améliorer la gouvernance et la gestion de la pêche

- Élaborer et mettre en œuvre des plans de recherche et de suivi socio-écologiques pour orienter les priorités des interventions de conservation et évaluer l’état des pêcheries.

- Explorer les opportunités de protection des eaux douces

- Évaluer les opportunités de développement et d’optimisation de la pêche

-

- Communautés locales

- Département de la pêche de Zambie

- Réseau des parcs africains

- Services écosystémiques aquatiques

- Conservation de Mushingashi

-

Article de TNC (2018) : Un aperçu photographique d’une communauté forestière en Zambie

Les paysages de conservation favorisent la prospérité de la pêche

Le paysage du Kafue-West Lunga en Zambie couvre 10 millions d’hectares, englobant les parcs nationaux du West Lunga et Kafue ainsi que les zones de conservation communautaire environnantes. Un réseau complexe de rivières, lacs et zones humides traverse ce paysage de conservation, soutenant des pêcheries précieuses gérées par les communautés ainsi qu’une biodiversité d’eau douce et terrestre d’importance mondiale.

Le paysage du Kafue-West Lunga couvre plus de 60 % des habitats naturels de la Zambie, comprenant trois écorégions terrestres et trois écorégions aquatiques. Cette région est riche en biodiversité, abritant au moins 900 espèces de plantes ligneuses, 550 espèces d’oiseaux et 158 espèces de mammifères. Les habitats aquatiques de ce paysage, y compris les marais de Busanga, site Ramsar, sont très productifs et abritent une grande diversité de poissons (environ 130 espèces), représentant plus de 60 % de la faune piscicole totale du Haut-Zambèze. Même si les terres du paysage du Kafue-West Lunga sont protégées, la protection des zones d’eau douce est encore insuffisante. Là où des mesures existent, elles restent limitées et souvent dérivées des protections terrestres voisines.

Le défi

Historiquement, la pêche à travers le paysage du Kafue-West Lunga n’ont limité ni le nombre de pêcheurs ni le volume de poissons prélevés (accès libre), ce qui a conduit à une surexploitation de nombreuses ressources halieutiques. L’utilisation d’engins de pêche destructeurs a eu un impact négatif sur les espèces de poissons. La gestion insoutenable des ressources — notamment la pêche — et les faibles retombées économiques pour les communautés issues des actions de conservation constituent aujourd’hui les principales menaces pour les parcs nationaux de Kafue et West Lunga ainsi que pour les zones de gestion de la faune qui les entourent. Le parc et les zones de gestion de la faune forment ensemble un véritable mosaïque d’aires de conservation et de terres communautaires peu peuplées.

L’opportunité

S’appuyant sur plus de dix ans d’expérience de TNC en conservation communautaire dans cette région, l’intégration d’objectifs liés à l’eau douce dans les programmes de conservation existants offre une opportunité d’accroître les bénéfices pour les communautés issues de ces paysages protégés. Depuis 2023, TNC et ses partenaires développent des données de référence sur la pêche, mettent en place des structures de gouvernance communautaire, renforcent les droits de cogestion communautaire et favorisent la participation des communautés à la prise de décision. La collecte de données solides sur les communautés de pêcheurs, les acteurs locaux, la gouvernance des pêcheries, ainsi que sur la diversité et la répartition des poissons, nous aide à mieux orienter les actions de gestion de la pêche.

TNC et ses partenaires facilitent un processus participatif de définition d’une vision qui servira de base à l’élaboration de plans de gestion des pêcheries adaptés aux souhaits et besoins des communautés locales. Les prochaines étapes incluront la mise en œuvre des dispositions des plans de gestion de société de pêche détenus par la communauté et la création d’unités de gestion de société de pêche. En dotant ces unités de formations adaptées, de données pertinentes et des droits nécessaires, les communautés locales seront en mesure d’assurer une gestion et un suivi efficaces de leurs activités piscicoles. À l’avenir, nous prévoyons d’explorer des options visant à renforcer la viabilité financière des Unités de Gestion de Pêche émergentes ainsi que des chaînes de valeur de la pèche.

Les partenariats actifs

En 2024, TNC a signé un protocole d’accord avec le Département des Pêches de Zambie. L’équipe chargée des pêches du Kafue, composée de membres de TNC et du Département de la Pêche de Zambie, a été officiellement nommée par le gouvernement zambien pour superviser la gestion de la pêche et la conservation des eaux douces dans le cadre du Plan de gestion générale du parc national de Kafue. Ce plan, initié par African Parks, définit le cadre de gestion de la pêche au sein du parc national de Kafue, qui s’étend sur 2,2 millions d’hectares. C’est la première fois que la protection des eaux douces et l’amélioration de leur gestion sont explicitement intégrées dans le processus d’élaboration du plan de gestion générale du parc national de Kafue.

Regarder vers l’avenir

Dans le paysage du Kafue-West Lunga en Zambie, nous œuvrons pour une meilleure gestion de 200 000 hectares de lacs et zones humides ainsi que de 1 000 kilomètres de cours d’eau, avec la protection d’au moins 150 kilomètres de nouveaux écosystèmes fluviaux. Grâce à ce travail, 6 000 pêcheurs bénéficieront d’une meilleure sécurité de leurs droits sur les ressources halieutiques, et 7 000 personnes du secteur de la pêche disposeront de meilleures opportunités économiques durables, adaptées à leur territoire, avec plus de 30 000 bénéficiaires directs associés.

Lac Tanganyika

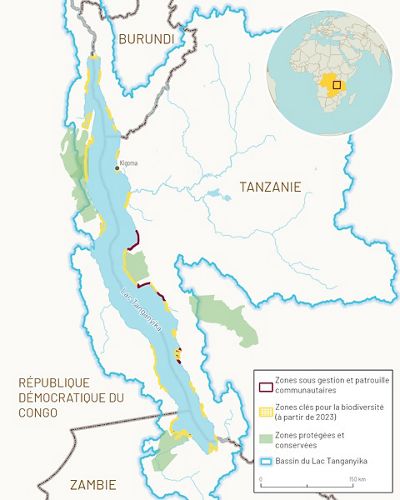

Cette carte met en évidence les villages de projet actuels, les villages de projet futurs, les zones sous gestion et patrouille communautaires, les zones clés de biodiversité en 2023, les zones protégées ainsi que la superficie du bassin du lac Tanganyika.

Lac Tanganyika Détails

-

- Tanzanie

- Zambie

- Burundi

- République démocratique du Congo

-

2012

-

Six espèces de poissons endémiques (deux sardines clupéidés et quatre espèces de lates) représentent 95 % de la pêche commerciale du lac.

-

- Pêche non durable

- Manque de protection de l'eau douce

- Propositions d'aquaculture non durable

- Commerce d’aquariophilie non durable

- Sédimentation due au ruissellement agricole

- Changement climatique (adaptation)

-

- Encourager la gestion de la pêche menée par les communautés

- Offrir des formations et un accompagnement en pêche et en agriculture

- Mettre en place des systèmes de suivi communautaires à l’échelle du lac

- Renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la gestion de la pêche

- Soutenir de nouvelles initiatives communautaires pour la protection des ressources en eau douce

- Promouvoir une aquaculture en cages plus durable

- Créer des mécanismes de financement durable et des alternatives

-

- Communautés locales et organisations de la société civile

- Pathfinder International

- Renforcement économique communautaire et soutien juridique.

- Tongwe Trust

- Sensibilisation éducative en Tanzanie

- Société zoologique de Francfort

- Fonds mondial pour la nature - République Démocratique du Congo

- Soutenir le lac Tanganyika

- Clinique flottante de santé du lac Tanganyika

- Agences gouvernementales de la Tanzanie, de la Zambie et de la République démocratique du Congo

- Autorité du lac Tanganyika

-

- Vidéo TNC : Travailler en partenariat pour protéger le plus long lac du monde

- Vidéo TNC : Tuungane, 10 ans d'impact

- Cartes et données : Atlas des eaux douces du lac Tanganyika

- Projet Tuungane : projets TNC en Tanzanie

- Article TNC 2022 : Des Grands Lacs aux Grands Lacs

S’unir pour lutter contre la surpêche

Situé dans la vallée du Rift en Afrique, le lac Tanganyika est un vaste écosystème d’eau douce d’une biodiversité exceptionnelle. La région abrite plus de 1 500 espèces de plantes et d’animaux, dont 300 espèces de poissons endémiques. Le lac lui-même contient 17 % de l’eau douce disponible sur Terre et soutient les moyens de subsistance de plus de 10 millions de personnes.

Alors que les communautés vivant le long des rives du lac Tanganyika — en Tanzanie, en Zambie, en République Démocratique du Congo (RDC) et au Burundi — dépendent depuis des générations des ressources abondantes de la pêche, la croissance démographique, les changements d’usage des terres en bordure du lac et la surpêche mettent à l’épreuve les limites des ressources apparemment inépuisables du lac.

Le défi

Les stocks de poissons du lac Tanganyika sont en déclin, aggravant des niveaux déjà élevés de pauvreté et d’insécurité alimentaire.

En plus du changement climatique, de nouvelles menaces telles que l’aquaculture d’espèces non indigènes proposée, le commerce des aquariums ainsi que les projets de développement pétrolier et hydroélectrique pourraient plonger le lac encore plus dans la crise.

L’opportunité

Il n’est pas trop tard pour redonner au lac Tanganyika son abondance. S’appuyant sur une décennie d’expérience avec les communautés de pêcheurs sur la côte tanzanienne du lac (dans le cadre du projet Tuungane), TNC soutient la mise à l’échelle rapide des meilleures pratiques de gestion de la pêche dans l’ensemble du bassin des quatre pays.

Grâce à notre programme à l’échelle du lac, nous travaillons avec nos partenaires pour :

- Créer des modèles de cogestion efficace des pêches, en soutenant plus de 50 institutions communautaires autour du lac ;

- Élaborer et appliquer des modèles de financement durable pour garantir un soutien pérenne aux actions de conservation ;

- S’assurer que l’aquaculture en cages se développe de façon durable, sans introduction d’espèces exotiques et avec un suivi rigoureux ;

- Identifier les zones importantes de biodiversité en eau douce dans les quatre pays riverains, en utilisant la désignation des Zones Clés pour la Biodiversité (ZCB) de l’UICN; et,

- Maintenir un référentiel spatial de données pour l’ensemble du bassin du lac Tanganyika (par exemple, voir l’Atlas des eaux douces du lac Tanganyika, gratuit et accessible au public).

La communauté locale en action

En 2024, plus de 40 villages riverains de l’ouest de la Tanzanie ont mis en place des Unités de gestion des plages pour faire appliquer des règles de pêche durable, comme l’interdiction des filets destructeurs à mailles fines.

Dix communautés ont protégé et conservé les populations de poissons en sécurisant plus de 8 000 hectares de réserves halieutiques, incluant des zones de reproduction et des nurseries. Plus de 20 000 agriculteurs issus de 16 villages ont été formés à des techniques agricoles intelligentes face au climat, qui permettent de doubler les rendements des cultures et de réduire l’érosion des sols ainsi que le ruissellement vers le lac.

Qu’est-ce qu’une Unité de gestion de plage (UGP) ?

Les Unités de gestion de plage (UGP) sont des institutions villageoises reconnues par la politique nationale, dans le cadre desquelles les communautés cogèrent leurs ressources halieutiques avec les autorités locales. Les UGP font appliquer la réglementation sur la pêche, élaborent des plans de gestion, et collectent des données halieutiques.

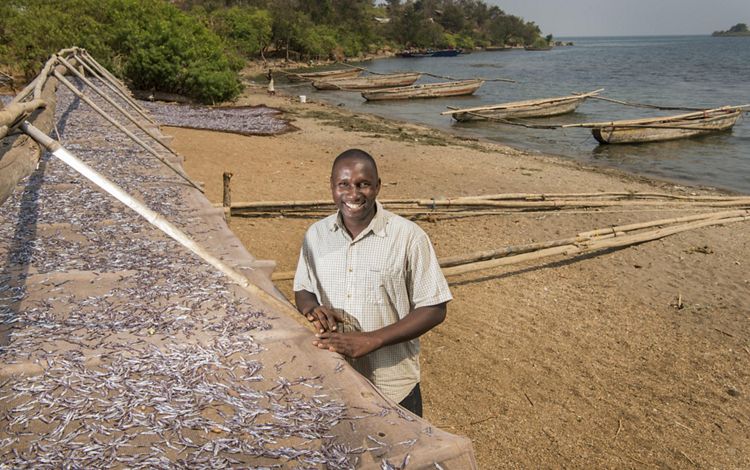

Bakari Itembe est un ambassadeur du projet Tuungane et vit dans le village de Katumbi. Les habitants de Katumbi ont été les premiers à recevoir un bateau de patrouille pour assurer la surveillance et servir de modèle en matière de pratiques durables, sensibilisant ainsi à la pêche illégale.

Regarder vers l’avenir

TNC continuera de collaborer avec la société civile, les gouvernements et les partenaires communautaires pour étendre les solutions éprouvées du projet Tuungane aux quatre pays riverains du lac Tanganyika. D’ici 2030, nous conserverons plus de 100 000 hectares de lacs et de zones humides ainsi que 300 kilomètres de cours d’eau dans tout le bassin versant du lac Tanganyika. Nous autonomiserons plus de 170 000 personnes issues des communautés locales afin de garantir leurs droits, d’améliorer la prise de décision concernant les terres, les eaux ou les ressources, et/ou de générer des opportunités économiques durables et ancrées localement.

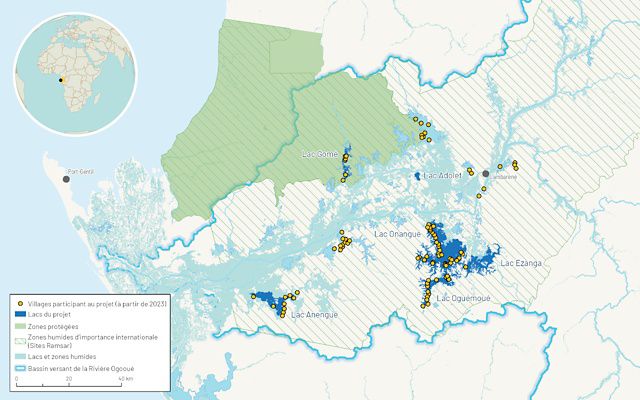

Bas Ogooué, Gabon

Cette carte du projet de pêche en eau douce au Gabon met en évidence les villages concernés en 2023, les lacs du projet, les zones protégées, ainsi que les emplacements des zones humides classées Ramsar et du bassin du fleuve Ogooué.

Un regard approfondi : Gabon

-

Écosystèmes d'eau douce du Bas-Ogooué | Provinces de Moyen-Ogooué et Ogooué-Maritime, Gabon

-

2010

-

Les cichlidés (tilapias) représentent la majeure partie des pêches de la région. Les communautés dépendent également de l'arowana africain non indigène, connu localement sous le nom de « sans-nom » (« sans nom »).

-

- Surpêche et méthodes de pêche non durables

- Manque de moyens de subsistance alternatifs

- Développement non durable

-

- Gestion communautaire de la pêche

- Soutenir le développement de moyens de subsistance alternatifs

- Promouvoir la science pour améliorer les connaissances et mieux planifier le développement de la pêche

-

- Communautés et organisations locales et traditionnelles

- Organisation écologique des lacs et de l'Ogooué (OELO)

- Département des pêches et de l’aquaculture, Gabon

- Agence des parcs nationaux, Gabon

- Institut de Recherche en Agronomie Forestière (IRAF)

-

- Publication de recherche 2020 : Cartographie des zones humides côtières du Gabon

- Article TNC 2022 : Gabon : Inspirer le monde par l’action

- Article TNC : Apaiser les eaux d’un lac surpeuplé

Pour protéger les pêches, autonomiser les communautés locales

Situé sur l’équateur, sur la côte atlantique de l’Afrique, le Gabon est un pays de 2,2 millions d’habitants et d’une nature apparemment infinie. Peu d’endroits dans le monde peuvent égaler la préservation de ses écosystèmes d’eau douce, riches en vie, avec plus de 400 espèces de poissons d’eau douce et saumâtre répertoriées.

La région du Bas-Ogooué au Gabon ne fait pas exception. S’étendant sur 1,3 million d’hectares dans l’ouest du pays, elle abrite une mosaïque de rivières, lacs et zones humides libres—désignés collectivement comme zone humide d’importance internationale (site Ramsar).

Le défi

Pour les habitants du Bas-Ogooué, la pêche est une part centrale de la vie et profondément enracinée dans la culture locale. Dans une enquête menée auprès des communautés du lac Oguemoué par Aquatic Ecosystem Services (AES) et l’Organisation Ecologique des Lacs et de l’Ogooué (OELO), partenaire local de TNC, 100 % des foyers ont déclaré que la pêche était leur principal moyen de subsistance. Pour ces communautés, les autres options pour se nourrir et générer des revenus sont devenues très limitées depuis que les activités forestières à petite échelle sont fortement réglementées depuis 2009.

Malheureusement, les pratiques de pêche non durables, le manque d’alternatives économiques et le changement climatique mettent en danger la santé de l’écosystème, ainsi que les moyens de subsistance de ceux qui en dépendent.

L’opportunité

La surpêche dans le Bas-Ogooué est devenue un problème majeur au niveau communautaire. Pour aider, TNC et ses partenaires créent des coopératives de gestion communautaire de la pêche et des options durables de diversification des revenus, comme l’agriculture et l’apiculture.

En juillet 2018, le gouvernement national du Gabon a approuvé le premier plan de gestion communautaire des pêches continentales sur le lac Oguemoué. Initié par les pêcheurs d’Oguemoué et l’OELO, et soutenu par TNC, ce plan est depuis devenu le modèle de gestion des pêches continentales à travers tout le pays.

Le saviez-vous ?

Au Gabon, la plupart des villages sont situés près de l’eau car celle-ci est essentielle à la vie et le réseau routier est limité. Dans le cadre des pratiques culturelles locales, il est d’usage de se laver le visage en arrivant près de l’eau pour se connecter aux bons esprits qui protègent le lac.

La communauté locale en action

Les communautés locales participent activement à la mise en œuvre des plans de gestion des pêches et servent de modèle à reproduire dans d’autres communautés à travers le pays.

Le soutien de TNC contribue à la mise en œuvre de l’initiative «Notre lac, notre avenir» de l’OELO, visant à gérer durablement les pêches du lac. TNC a établi son premier partenariat avec l’OELO en 2014, mais l’initiative, l’organisation communautaire, la collecte de données et les partenariats avec le gouvernement ont été lancés plusieurs années auparavant.

« Je crois que la nature est l’avenir », déclare Rengouwa Maeva, habitante locale et coordinatrice du programme de pêche durable de l’OELO, « car pour devenir autonomes, nous devons nous tourner vers la nature. »

« Au Gabon, la vie s’organise autour de l’eau », explique Jean Churley Manfoumbi (en chemise jaune), responsable du programme de conservation communautaire de l’eau douce et des pêches de TNC au Gabon. « Le fleuve fournit aux gens de l’eau pour étancher leur soif et de la nourriture grâce à la pêche. »

Regarder vers l’avenir

À TNC, nos objectifs pour 2030 guident nos efforts et unissent les programmes à travers toute l’organisation. Dans la région du Bas-Ogooué au Gabon, d’ici 2030, nous conserverons plus de 125 000 hectares de lacs et de zones humides ainsi que près de 9 000 kilomètres de cours d’eau. Nous améliorerons les droits fonciers, la participation aux décisions concernant les terres, les eaux ou les ressources, et/ou les opportunités économiques durables et ancrées localement pour plus de 400 personnes dont les moyens de subsistance dépendent de la région du Bas-Ogooué.